こすり倒された質問のひとつに、「無人島になにかひとつ持っていくとしたら?」がある。

ここで、もうひとこすりしよう。

「あなたが無人島にひとつ持っていくとしたら、なんですか?」

サバイバルナイフ、ライター……。

私自身も考えてみたが、イマイチしっくりこない。

これまでに歩んできた人生や、経験のなかにきっと答えが隠されているはず。

私が2歳のとき、父の実家のある田舎へ引っ越し、高校3年生までの16年間を過ごした。

そこは、田舎の中の田舎。

田舎のマトリョーシカだ。

あるいは、田舎の金太郎あめだ。

自然豊かで、空、星、空気もキレイで最高。

自慢の場所だ。

田舎、田舎と書いていたら……。

田舎が「ゲシュタルト崩壊」を起こしてしまった。

もし2歳の私にもっと知恵、力、そしてプレゼン能力があったなら……。

と、アンサーファースト型の完璧なプレゼンで父をねじふせることができたのに。

実家のある田舎や家族には、なんの不満もなくむしろ幸せな思い出しかない私だが、なぜか昔から都会に住みたい。

いや、当然、住むものだと潜在意識にインプットされている。

そのおかげかは定かではないが、やっと首都圏まできた。

方言や見たことのないスナック菓子、全国区だと思っていたチェーン店が関東にはないなど、小さなことから大きなことまで、自分があたりまえだと思っていたことがまったく通用しない。

それが東京砂漠である。

イントネーションは……。

くつ ⤴︎ じゃなく、 くつ →

服 ⤴︎ じゃなく、 服 → だそうだ。

あたりまえではない事のひとつに、保育園での行事がある。

明日は、うれしはずかし「イナゴ捕り」だ。

秋の稲刈りの後という季節限定で、食料調達を兼ねた野あそびに興じる。

それが「イナゴ捕り」だ。

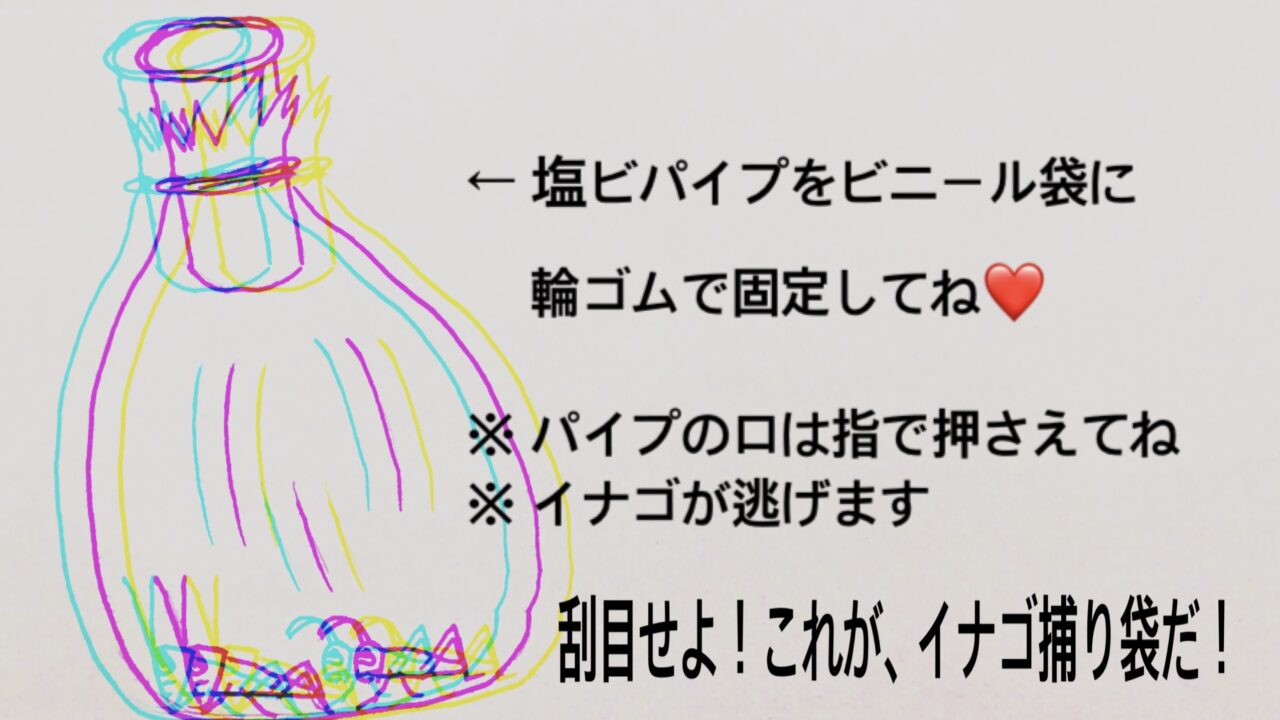

毎年、秋になると父が「イナゴ捕り」にもっていく「イナゴ捕り袋」を作ってくれる。

10cmくらいの塩ビパイプを、ビニール袋に輪ゴムで固定すれば完成だ。

朝早い時間に、父お手製の「イナゴ捕り袋」を引っさげて、クラスみんなで田んぼのあぜ道へ。

「YO!YO! ピー子 is in da house! 」(訳:ヨーヨー、ピー子、登場)

「HEY YO! あつまれ園児!全開だぜ、エンジン!」

「秋のイナゴまつり!捕れなきゃあとのまつり」

「あぜ道にするぜダイブ!熱い心はバイブ!結果しだいでアライブ!」

「引率してくれた先生にマジ感謝」

イナゴを捕まえて、例の「イナゴ捕り袋」にいれる。

イナゴ逃走防止にパイプの口は指で押さえておくのが、上級者のやり方だ。

しこたま捕ったあとは、先生の出番だ。

イナゴをつくだ煮にするのである。

イナゴのつくだ煮の作り方

- 大きな網にイナゴ達をいれ、生かしておいてフンを排出させる。

- 大鍋にグラングランにお湯をわかし、生きたままのイナゴ達を放り込んでゆでる。

まさに、地獄絵図である。

- 1日天日干しにし、羽などをとりさらに2~3日乾燥させる。

- しょうゆ、さとう、水あめをくわえて煮詰めれば完成。

見た目はバッタそのものでグロいが、酒好きにはたまらないつまみだ。

イナゴ以外にも、マムシやきのこ、つくし、蜂の子など野山には食べられるものがたくさんある。

私はこの知識をもって、無人島にいく。

ある哲学者も「知識は力なり」という言葉を残している。

そして、その知識を使って、ナイフやライターに変わるものを作り出せばよい。

ここで、最後にもうひとこすり。

「あなたが無人島にひとつ持っていくとしたら、なんですか?」

私が無人島に持っていく(連れていく)べきは、無人島で一緒にいたい人だ。

よろこびは2倍に、悲しみは半分になるから。